L’esprit de Hollister

RETOUR AUX RACINES DE LA CULTURE BIKER

Par Henri Lœvenbruck (article paru dans Freeway)

Tout biker qui se respecte a entendu parler des célèbres « émeutes » de Hollister. C’est, en jargon journalistique, une sorte de marronnier. Mais, par les temps qui courent, il semble important de comprendre en quoi cet événement est devenu, avec le temps, le symbole même de la naissance de la contre-culture biker, pour ne pas perdre de vue l’essence du mouvement et essayer, aussi souvent que possible, de renouer avec elle.

Tout biker qui se respecte a entendu parler des célèbres « émeutes » de Hollister. C’est, en jargon journalistique, une sorte de marronnier. Mais, par les temps qui courent, il semble important de comprendre en quoi cet événement est devenu, avec le temps, le symbole même de la naissance de la contre-culture biker, pour ne pas perdre de vue l’essence du mouvement et essayer, aussi souvent que possible, de renouer avec elle.

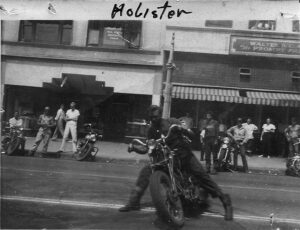

L’histoire, vous la connaissez sans doute. Ce fameux week-end du 4 juillet 1947, l’American Motorcycle Association (AMA) organisait une édition de son célèbre Gypsy Tour (un terme générique qui, dès les années 1920, désignait un rassemblement national de motards), incluant courses de Dirt Track, compétitions de Hill Climbing et autres animations. La petite ville californienne de Hollister avait déjà accueilli le rassemblement tout au long des années 1930, mais cette édition de 1947 avait une saveur particulière : c’était la première depuis que la guerre avait mis un terme aux festivités, et cela tombait le jour de l’Independance Day. Ainsi, de nombreux motards, moto-clubs (au premier rang desquels les Boozefighters, les Galloping Goose, les 13 Rebels et les Pissed Off Bastards of Bloomington, dont certains membres allaient participer un an plus tard à la création des Hells Angels) et simples curieux se réunirent dans la petite ville. Débordés, les organisateurs ne purent contenir longtemps cette nouvelle génération de motards qui, déçus de ne pouvoir prendre part à la course officielle sur la piste de Bolado Park, se rabattirent vers le centre ville pour s’y livrer à des courses improvisées et festoyer dans les bars… Rien de bien méchant. Mais, monté en épingle par la presse, l’événement est devenu, avec le temps, le symbole de la naissance de la contre-culture biker.

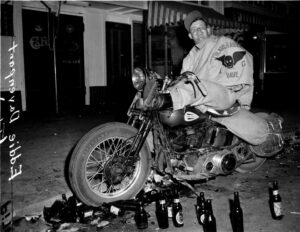

En effet, dans les jours qui suivirent, la presse s’empara de l’événement et le décrivit comme une véritable terreur s’étant abattue sur la ville. C.-J. Doughty, rédacteur du San Francisco Chronicle, fut le premier à dégainer, décrivant le rassemblement comme « un déchaînement terroriste ». Le bal ayant été lancé, la presse locale s’en donna à cœur joie pour caricaturer les quelques débordements. Ces articles eurent un retentissement tel qu’ils finirent par être repris à l’échelle nationale par le magazine Life, avec le même sensationnalisme. Le 21 juillet, l’hebdomadaire publiait un article intitulé « Motorcyclists convention terrorizes town » (« Le rassemblement des motards terrorise la ville »). On y décrivait comment quatre mille motards (ils ne devaient pas être plus de 400 en réalité) à qui « les sensations fortes de la moto ordinaire ne suffisaient plus », se seraient alors « tournés vers les cascades les plus folles », amassant leurs motos au centre ville pour « percuter restaurants et bars ». Pour étayer son papier, Life y adjoignit une photographie désormais célèbre montrant un motard étendu sur son Harley-Davidson d’avant-guerre, visiblement dans un état d’ivresse profond, avec une bouteille de bière dans chaque main et des dizaines d’autres dispersées sur le sol autour de lui… Une mise en scène évidente, mais redoutablement efficace.

LA LÉGENDE EST NÉE

Pourquoi cet événement précis a-t-il attiré autant d’attention, à travers le temps ? D’abord parce qu’il marque le début du traitement médiatique du motard comme un « hors-la-loi » : ce fut le premier épisode d’une longue série d’articles à sensation sur le sujet. Ensuite parce qu’il a été rendu célèbre par le film L’Equipée sauvage, tourné en 1953 par László Benedek. Ce fut l’un des premiers films américains se focalisant sur la délinquance adolescente d’après-guerre, sujet qui devint dès lors un véritable phénomène de société. Le personnage interprété par Marlon Brando, a incarné le stéréotype du jeune rebelle, avec sa veste en cuir noir et son t-shirt blanc, ouvrant la voie à de nombreuses réinterprétations du genre, telle celle de James Dean dans La Fureur de vivre en 1955 ou des élèves turbulents de Graine de Violence la même année. Dans son livre Teenagers: An American History (dans lequel l’auteur met en lumière l’imagerie de l’adolescent rebelle dans la culture américaine), Grace Palladino note d’ailleurs que « personne ne savait à quoi ressemblaient les adolescents rebelles jusqu’à ce que Marlon Brando joue le rôle d’un chef de gang de motards… ». En somme, la première figure hollywoodienne de l’adolescent voyou fut celle… d’un motard ! Symbole pour les uns, cliché pour les autres, une image en tout cas qui restera longtemps gravée dans les mémoires.

Il est intéressant de constater que, dans ces articles, le motard est décrit non seulement comme un terroriste, mais aussi comme un envahisseur : avec son sac de couchage ficelé sur son porte-bagages, ce jeune voyou issu des classes ouvrières ne fait que passer, saccage tout sur son passage et heurte les mœurs irréprochables de la bonne société sédentaire. Ce sont des nomades, des hors-la-loi qui viennent casser nos maisons, tripoter nos filles, des ennemis de la société dont la seule présence vient heurter la notion même de citoyenneté et les valeurs de travail, si essentielles dans l’Amérique d’après-guerre. Ce thème sera d’ailleurs, seize ans plus tard, au cœur du film Easy Rider : on y découvre l’ostracisme dont les deux héros son victimes au cours de leur épopée parce que – tels les gitans dans certains regards contemporains – ce sont des « profiteurs » qui ne travaillent pas, qui ne s’installent pas, des oisifs qui ne font que rouler, et qui donc ébranlent les deux piliers de la civilisation moderne : le travail et la propriété terrienne.

Ce 4 juillet 1947 marqua donc la naissance de ce qu’on appelle aux USA « the american biker » et, en France le « biker » tout court, par opposition au simple « motard » : une image de rébellion, de chahut, de bruit et de fureur… mais aussi de liberté ou de libertarisme. Une image qui fit trembler des millions de personnes et en fit rêver des millions d’autres, sur toute la planète.

QUE RESTE-T-IL DE HOLLISTER ?

D’abord, le constat, a posteriori, d’un emballement médiatique quelque peu ridicule. Emballement qui, dans les années qui suivirent, et jusqu’à aujourd’hui, semble être devenu une habitude. Combien de membres de moto-clubs sont tombés des nues en lisant des articles truffés d’erreur et de travestissement de la réalité dans le seul but de satisfaire le goût du lecteur pour le sensationnel ?

Mais Hollister reste avant tout le lieu symbolique de la naissance de ce mouvement. Un symbole fort, car il établit les principales bases de ce que représente la culture biker, et de ce qu’elle devrait continuer de représenter aujourd’hui : une contre-culture (c’est-à-dire un ciment partagé par un groupe d’individus, se distinguant par une opposition consciente et délibérée à la culture dominante), impertinente, nomade, libertaire, provocatrice, mais festive !

La question qui se pose alors est celle de savoir si cette communauté, avec le temps, n’a pas ici et là perdu contact avec ses racines. Les membres des premiers MC étaient, au regard de leurs contemporains, de jeunes voyous. Les « cailleras » d’hier ! Des fils d’immigrés banlieusards, qui faisaient peur aux bourgeois, détestaient les flics, piquaient les bécanes des riches, ne pensaient qu’à faire la fête, jouaient aux têtes brûlées lors de courses sauvages sur des circuits de fortune, se retournaient allègrement le ciboulot en se moquant de la bien-pensance, de la politique et du système en général… Que sont devenus, aujourd’hui, cette passion pour la course, cet entêtement irrévérencieux envers l’establishment, cette fougue adolescente provocatrice ? Le piège de toute contre-culture, c’est, par le vieillissement et l’embourgeoisement de ses acteurs, de finir par se noyer justement dans les codes du système qu’elle dénonçait naguère. Dans une époque où tout est devenu politique, une époque où le système n’a jamais été aussi présent, aussi pesant, le salut du mouvement biker viendra peut-être d’un retour aux fondamentaux : un peu moins de politique, un peu plus de course, de fête et d’insouciance. Peut-être faudrait-il pour cela donner envie à une nouvelle génération, plus jeune – et donc plus audacieuse – de reprendre le flambeau… Si faire peur aux bourgeois n’est peut-être pas une urgence absolue, redonner sa place à la compétition motocycliste festive par le biais du dirt track pourrait être un bon début (ce sera d’ailleurs le sujet de notre prochain épisode). On a tendance à oublier qu’au départ, les couleurs se portaient sur le dos pour que les membres montrent fièrement le nom de leur club pendant les courses…